Die Deutschen Kodierrichtlinien (DKR) geben die Richtlinien für die richtige Verschlüsselung von Krankheiten und Prozeduren vor, die jährlich vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zum Download zur Verfügung gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

DKR – Sinn und Zweck der Kodierrichtlinien

Warum gibt es Kodierrichtlinien?

Das G-DRG System basiert auf Diagnosen (ICD-10) und Prozeduren (OPS) zur Behandlung von Patienten. Dabei mündet jeder Behandlungsfall in eine abrechenbare Fallpauschale. Um die gesetzlich vorgegebene leistungsgerechte Vergütung der Krankenhäuser zu gewährleisten, ist es unerlässlich, vergleichbare Behandlungsfälle derselben Diagnosis Related Groups (DRG) zuzuordnen. Dies bedarf einer einheitlichen Nutzung der Diagnose- und Prozedurenklassifikationen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM – ehemals Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)). Um eine einheitliche Nutzung zu ermöglichen, wurden Kodierrichtlinien erarbeitet, um besonders schwierige und uneindeutige Fälle zu kodieren.

Zuständigkeiten

Zusammen mit den Selbstverwaltungspartnern Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG), GKV-Spitzenverband und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) erarbeitet das InEK Kodierrichtlinien und legt fest, in welcher Art und Weise Diagnosen und Operationen von stationär behandelten Patienten im deutschen Gesundheitswesen zu erfassen sind. Unter Beteiligung der Bundesärztekammer und dem Deutschen Pflegerat werden diese jährlich überarbeitet und dem aktuellen Stand angepasst.

Die rechtliche Grundlage für die deutschen Kodierrichtlinien bilden das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG).

Systematische Gliederung der DKR

Die Basis der DKR bildet das Verschlüsselungssystem ICD-10-GM (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – German Modification). Darauf aufbauend werden die Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) gleichsam wie die ICD-10-GM strukturiert. Somit bilden sie die Grundlage zur Einstufung stationärer Krankenhausleistungen am einzelnen Patienten und führen zu einer weiteren Verschlüsselung nach dem deutschen aG-DRG System.

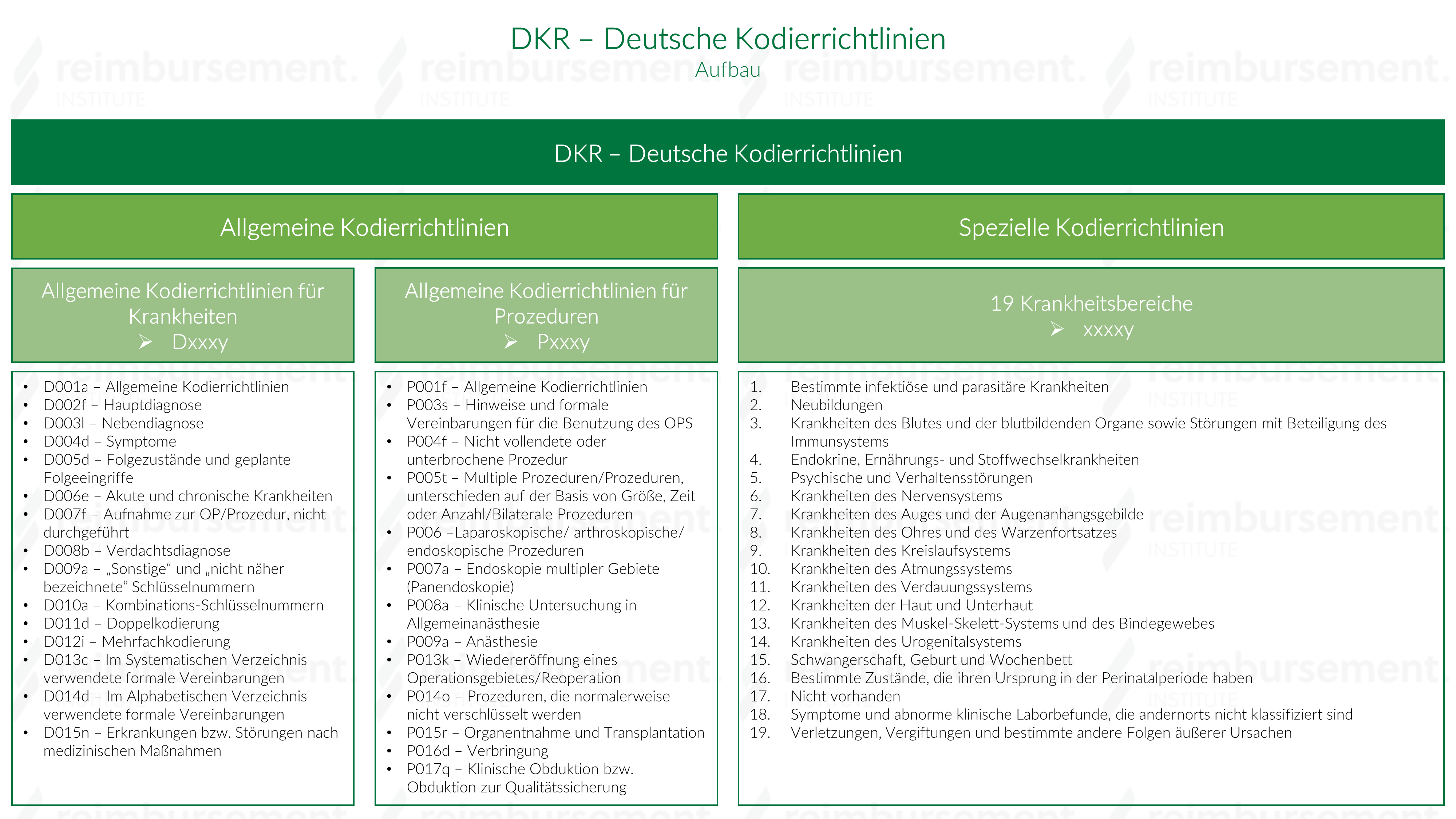

Aufbau

Die Kodierrichtlinien beinhalten zwei wesentliche Themengebiete: die Allgemeinen Kodierrichtlinien und die Speziellen Kodierrichtlinien. Die Allgemeinen Kodierrichtlinien umfassen Richtlinien für Krankheiten und für Prozeduren, wohingegen die Speziellen Kodierrichtlinien Regelungen für derzeit 18 ausgewählte Krankheitsbereiche vorgeben.

Allgemeine Kodierrichtlinien

Dieser Bereich definiert u.a. Begriffe (wie Hauptdiagnose, Nebendiagnose, Syndrome, etc.) des Schwerpunkts „Krankheiten“ und gibt u.a. Hinweise für die Benutzung des OPS im Allgemeinen oder zu ausgewählten Prozeduren. Die Regelungen sind nummeriert und beginnen im Bereich der „Krankheiten“ mit dem Buchstaben D und im Bereich der „Prozeduren“ mit dem Buchstaben P. Sie enden mit einem Buchstaben.

Die Kodierrichtlinien für Krankheiten umfassen:

- D001a – Allgemeine Kodierrichtlinien

- D002u – Hauptdiagnose

- D003u – Nebendiagnosen

- D004u – Syndrome

- D005d – Folgezustände und geplante Folgeeingriffe

- D006e – Akute und chronische Krankheiten

- D007f – Aufnahme zur Operation/Prozedur, nicht durchgeführt

- D008b – Verdachtsdiagnosen

- D009a – „Sonstige“ und „nicht näher bezeichnete“ Schlüsselnummern

- D010a – Kombinations-Schlüsselnummern

- D011d – Doppelkodierung

- D012v – Mehrfachkodierung

- D013c – Im Systematischen Verzeichnis verwendete formale Vereinbarungen

- D014d – Im Alphabetischen Verzeichnis verwendete formale Vereinbarungen

- D015u – Erkrankungen bzw. Störungen nach medizinischen Maßnahmen

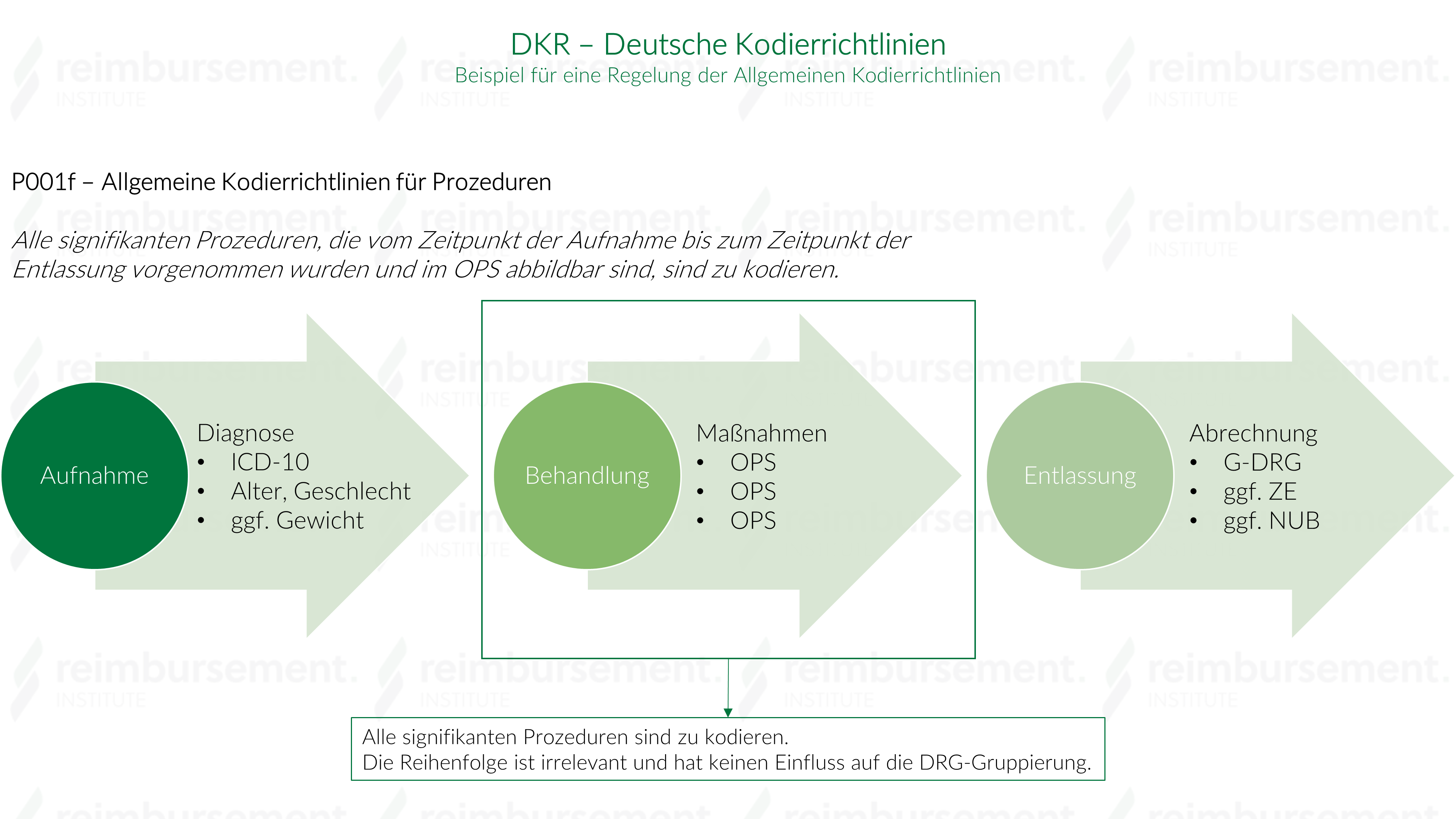

Die Kodierrichtlinien für Prozeduren umfassen:

- P001f – Allgemeine Kodierrichtlinien

- P003s – Hinweise und formale Vereinbarungen für die Benutzung des OPS

- P004f – Nicht vollendete oder unterbrochene Prozedur

- P005u – Multiple Prozeduren/Prozeduren, unterschieden auf der Basis von Größe, Zeit oder Anzahl/Bilaterale Prozeduren

- P006a – Laparoskopische/arthroskopische/endoskopische Prozeduren

- P007a – Endoskopie multipler Gebiete (Panendoskopie)

- P008a – Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie

- P009a – Anästhesie

- P013v – Wiedereröffnung eines Operationsgebietes/Reoperation

- P014o – Prozeduren, die normalerweise nicht verschlüsselt werden

- P015u – Organentnahme und Transplantation

- P016d – Verbringung

- P017q – Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung

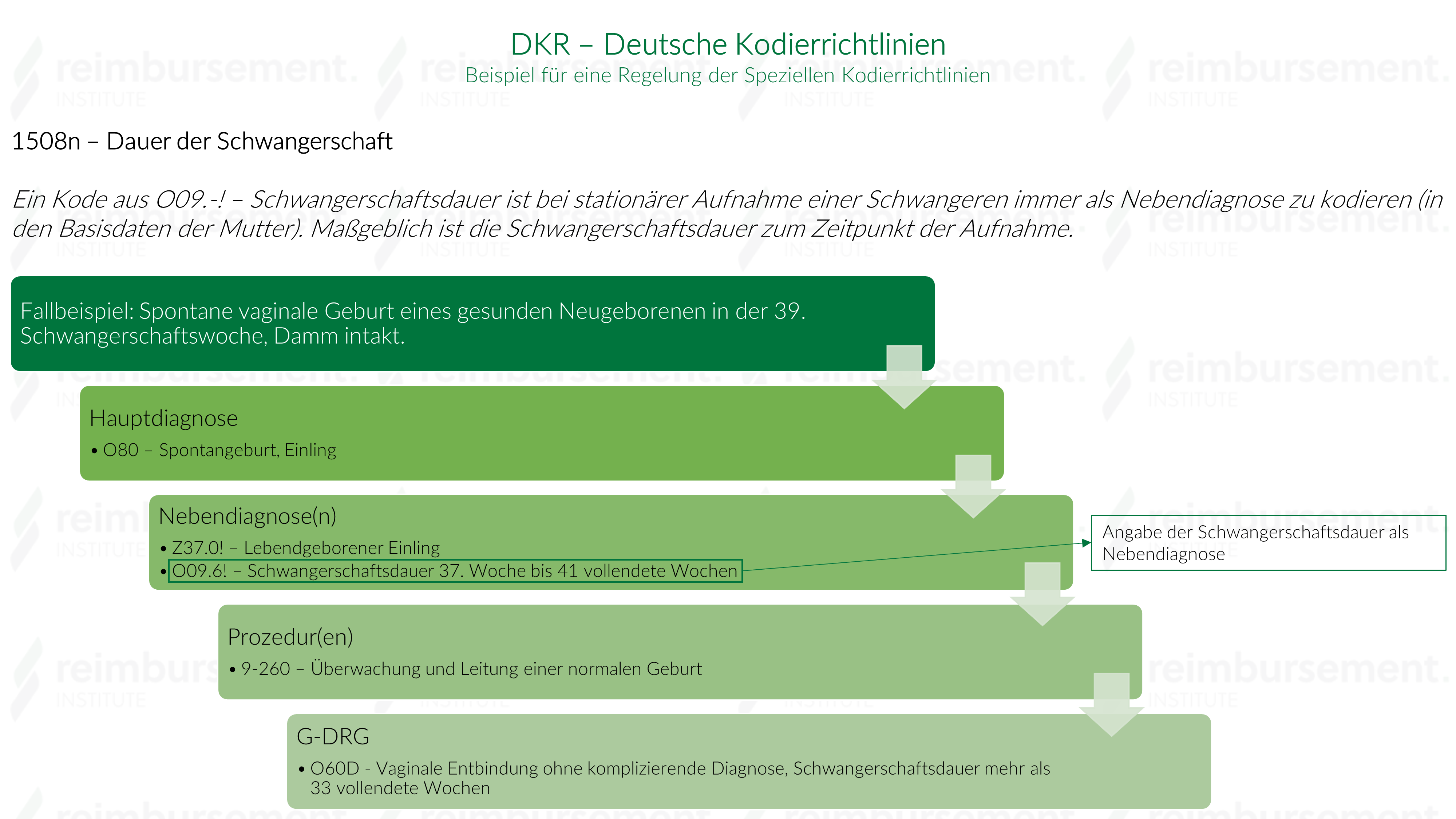

Spezielle Kodierrichtlinien

Die speziellen Kodierrichtlinien enthalten Regelungen zu besonderen Fallkonstellationen. Dabei handelt sich u.a. um konkrete Festlegungen oder Gründe, weshalb von den Allgemeinen Kodierrichtlinien abgewichen werden muss. Weiterhin sind sie derzeit in 18 Kapitel aufgeteilt, in denen sich thematisch homogene Krankheitsbilder befinden. Die Regelungen beginnen ausschließlich mit einer Ziffer und enden mit einem Buchstaben.

Die Kodierrichtlinien der 18 Krankheitsbereiche umfassen:

- Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten

- Neubildungen

- Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen mit Beteiligung des Immunsystems

- Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

- Psychische und Verhaltensstörungen

- Krankheiten des Nervensystems

- Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde

- Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes

- Krankheiten des Kreislaufsystems

- Krankheiten des Atmungssystems

- Krankheiten des Verdauungssystems

- Krankheiten der Haut und Unterhaut

- Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

- Krankheiten des Urogenitalsystems

- Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

- Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

- Nicht vorhanden

- Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind

- Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen

Weitere, relevante Informationen:

- aG-DRG System

- Behandlungsfall

- BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

- DIMDI – Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

- DKG – Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

- DRG – Diagnosis Related Groups

- Fallpauschale

- G-DRG System

- GKV-Spitzenverband

- Hauptdiagnose

- InEK – Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus

- ICD-10-GM

- KHEntgG – Krankenhausentgeltgesetz

- KHG – Krankenhausfinanzierungsgesetz

- Nebendiagnose

- OPS – Operationen- und Prozedurenschlüssel

- PKV-Verband – Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.